Non riesco a controllare le mie emozioni, ma sono loro a controllare me. Perché succede?

Questo post fa una piccola introduzione sulle basi concettuali della regolazione affettiva: come funziona la nostra capacità di autoregolare le nostre emozioni? E' il primo post introduttivo di un percorso che spiega come funzioniamo, perché alcune persone sembrano riuscire a gestire meglio le proprie emozioni, mentre altre meno, e come tutto questo abbia a che fare con la nostra infanzia e i nostri genitori. Solo dopo aver compreso bene le basi da cui stiamo partendo, si potrà dare spazio a come invertire questo processo e imparare a gestire le proprie emozioni.

EMOZIONI, ATTACCAMENTO E GENITORIALITÀ

Dott.ssa Adriana Carducci

4/27/20252 min read

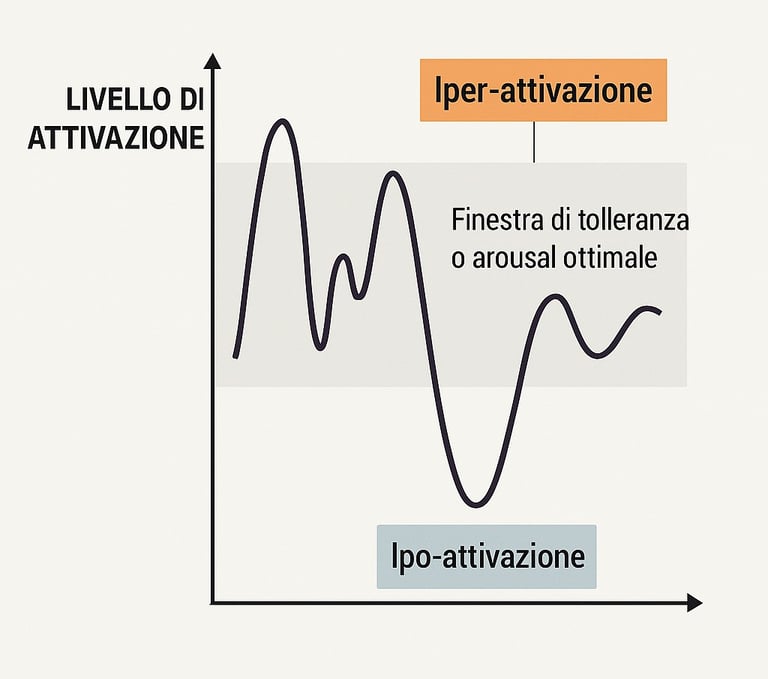

Tolleranza affettiva: può essere intesa come un intervallo, una finestra, entro cui la persona è in grado di tollerare una certa gamma di livelli di iperarousal (iperattivazione) e di ipoarousal (ipoattivazione) senza disregolarsi. In parole semplici, più questa finestra è ampia, più la persona sarà in grado di gestire tutte quelle emozioni che ci fanno accelerare il battico cardiaco e avere il respiro corto, o tutte quelle emozioni che ci generano spossatezza e mancanza di energie.

Resilienza affettiva: può essere definita come la capacità degli individui di recuperare il proprio funzionamento in seguito a situazioni di disregolazione. Rappresenta quindi la capacità di far fronte alla forte situazione che si sta vivendo, recuperando uno stato più equilibrato di attivazione emotiva. Questa capacità si acquisisce con il tempo e tutte le volte che si riesce a gestire un elevato livello di attivazione affettiva, tornando ad uno stato di equilibrio, si sviluppa resilienza affettiva.

Per introdurre il concetto di regolazione affettiva si può fare riferimento alla sensazione di padronanza di sé stessi che si percepisce quando l'affetto è regolato. In questa circostanza, l'esperienza del sé è pervasa da sentimenti di presenza, agentività (capacità di agire in modo consapevole e intenzionale, intervenendo sulla realtà per raggiungere i propri scopi), benessere e autenticità.

Ho sentito spesso frasi del tipo "Non so perché mi succede, ma quando mi arrabbio non riesco proprio a controllarmi", oppure "quando sono triste, sono triste e basta, non c'è niente che io possa fare per cambiare umore, deve passare da sé". Questi sono esempi di disregolazione emotiva, in cui non è la persona che gestisce l'emozione, ma è l'emozione che è in controllo della persona. Le persone che sperimentano un affetto regolato, invece, stanno bene, funzionano in maniera ottimale e sono disponibili e aperti alla connessione con gli altri, al gioco e all'esplorazione.

Difatti, quando l'affetto non è regolato, i soggetti sono distaccati dall'esperienza di sé stessi e degli altri, si sentono insicuri e non sono molto disponibili e aperti alle relazioni interpersonali. In questa circostanza, il senso di realtà è come se fosse "spento", le percezioni sono filtrate in maniera molto rigida, l'accuratezza rappresentazionale è compromessa e la flessibilità nella risposta viene sostituiti da automatismi.

Secondo la teoria della regolazione affettiva (Hill), la regolazione dell'affetto è fondamentale per il funzionamento ottimale di un individuo. Per spiegare il funzionamento della regolazione affettiva sono utili due concetti:

Negli ultimi due decenni sono state definitive due teorie di regolazione affettiva. La prima è la teoria della regolazione e fornisce una spiegazione del sistema primario di regolazione affettiva, che è costituito da processi psiconeurobiologici automatici, veloci e non coscienti. La seconda, che è la teoria della mentalizzazione, spiega, invece, il sistema di regolazione affettiva secondario, che è costituito da processi cognitivi lenti, deliberati e coscienti.

CONTINUA.